86版电影剧情「分析」

去年年底,北京嘉德艺术中心开办了纪念张光宇诞辰120周年的个展。在色彩艳丽的漫画、设计、插画、出版等众多作品中,人们驻足最久的,还是他为《大闹天宫》留下的美术设计手稿。

上世纪60年代,张光宇在这部由上海美术电影制片厂制作的彩色动画长片中担任人物设计,考虑到主角既有人性又有猴性,还要有神的力量,不能塑造成普通板正忠勇的武生或花脸。

最后他笔下的孙悟空线条轻盈,时而挥棒时而挠痒,十分灵动。

大闹天宫是《西游记》里的重头戏,也是极具趣味的一个章节。不同于平日取经路上的惩恶扬善、铲妖除魔,主角呈现出了顽皮捣乱、恣意胡闹的一面。

《西游记》承载了大多数中国人的回忆,而“大闹天宫”更是一段难以忘却的情怀。/《西游记》

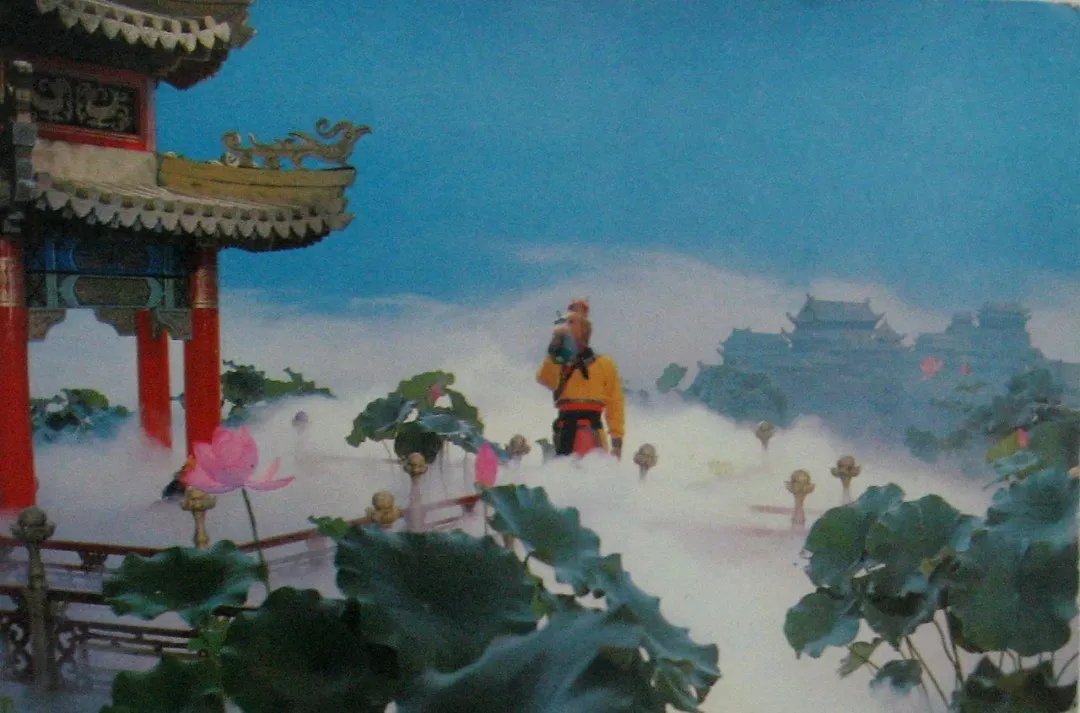

更重要的是,后人通过动画技术,首次具象又不失韵味地演绎了几百年前的狂想——天宫是逍遥自在的乐土,不仅有蟠桃美酒,还能无拘无束。

后人被这种大胆的愿望打动,一代又一代,不断用新的形式勾勒飞天遁地、变大缩小、把遥不可及的云端当成自己地盘的美梦。

上世纪80年代电音

到了流传度更广的86版电视剧《西游记》,剧组条件有限,全凭一台摄像机塑造“仙境”,但主创人员并没有因此怠慢或降低要求。

特效制作时,剧组用从美国买来的ADO特技机让剧中人物变大变小,想要使演员变透明或是灵魂出窍,则利用抠图技术进行合成。

虽然这些特技效果如今看来连人们调侃的“五毛钱”都没有,但在当时,剧组掌握的蓝幕抠图和合成两项技术,已是上世纪80年代“黑科技”般的存在,更是代表了当时国内神话特技的最高水平,也如愿让观众对“天宫真有仙气缭绕”“孙悟空一个跟斗就能翻过十万八千里”产生了遐想。

古早神话剧也有了不起的视觉盛宴。/《西游记》

1983年,光是为了创作剧中配乐,导演杨洁就先后找了7位作曲家,但都没能达到预期。有人用了管弦乐,却营造不出孙悟空腾云驾雾、翻跟斗上天的效果;有人采用胡琴,孙悟空敲棒子的力度又不够了;还有的加入二胡,弦一拉,像一大群人痛苦细诉,心里涌出的悲愁感与西游的冒险基调并不相符……

最后,导演杨洁找到当时还在中国农业电影制片厂工作的许镜清,年过四十的许镜清当时虽然名气不大,但经验丰富,为数十部科教记录片、故事片写过配乐。

像《西游记》这样跨度好几年的大型制作,许镜清是第一次接触,导演前期对音乐风格没有提任何条条框框,任他发挥,这让他一时不知从何下手。

但他心里明白,音乐和歌曲为剧情服务,烘托情节内容,甚至起到点睛作用,一定要把这个音乐写好,一定要符合《西游记》的内容定位,如何做到曲能达意,令他陷入深深的思索,更加下笔慎重缓慢。刚开始好几天,许镜清憋得够呛,一个音都写不出来,每天熬到凌晨三四点,直至养成了习惯。

那段时间他沉浸在创作中,醒来迷迷糊糊已到中午,他坐在床上,看到窗外走过几位临时工,手里敲着饭盒,嘴上郎当地郎当地哼着不明小调,具体的唱词不像平日说话那般明确。

但特别的声音激发了许镜清的音乐敏感,他一下清醒过来,感到这些旋律与他需要的强有力的开头非常契合。那种明知前路艰险也义无反顾的豪情,“肯定需要一些力度来表现的。”

正是有幕后技术人员的努力,才有如今我们共同的电视回忆。/《西游记》

“因为音乐是抽象的,它不可能像文学描述那样一道彩虹出来了,在那云端里面有什么神仙,它不是那种具象,但是你可以有这样的感觉,可以从音乐中感受到那种飘逸”。

写完开头没多久,他又在半梦半醒间好几次灵感乍现,有时梦见自己从楼群间飘起来,腾空的过程中脑海里头好像有一个人在哼曲,“我就赶紧把它写下来,后来就把这个东西都用到里面了”。

想好旋律后便开始寻找最合适的发声乐器,熟悉各地传统民乐的许镜清试图玩些新花样,起意与西洋电子乐相结合。

当时国内有人从日本、美国购进不同型号的合成器,还有电吉他。这些乐器昂贵稀有、过于新潮,业内创作者大都没接触过,有些人更是干脆表现出不屑。

许镜清却觉得如获至宝,一次在农影厂的录音棚听到电子鼓后,他随即联想到了孙悟空腾云上天的画面,便立刻找来那时北京唯一的雅马哈DX7合成器,开始制造心中期盼已久的“空灵感”音效。

他请来乐队演奏电子鼓、电吉他、电贝司等各种电声乐器。听过《云宫迅音》的人,普遍认为这首音乐很有气势,都以为这背后有一支大型管弦乐队、有很多台合成器。

其实,当时乐队所有人加起来,不过十几人。录音时,他做了加倍处理,10把小提琴,录制两三遍,就变成了20把30把,所有乐器都变成多倍数,才有了最终气势恢宏的效果。

除了完成自己的本职工作,他还要扎进《西游记》的作曲任务,这样的行为已然引发一些人不友善的讨论;在开头曲写好后,还激起了更多的责问。

如今一听到《云宫迅音》,我们会自然地想到孙悟空破石而出的画面,但在当时,多数人对这个新事物尚不能理解,认为这个声音既非民族乐器,也超出了西洋乐的范畴,而是由合成器制成的电音。

当年,孙悟空在这段令人印象深刻的背景音中腾空而出。/《西游记》

在西洋乐器都少见的上世纪80年代,许镜清破天荒将电子乐融入到中国四大名著改编电视剧的序曲中,惹来一些领导的不满。

当时的报纸,比如《北京日报》《工人日报》,数次刊登文章,许镜清至今仍记得,“说我的‘西游记配乐’俗不可耐”。

好些反对的人批评得更为直接:“我们中国人的神话故事,用什么外国电音?”

听到这些话,许镜清不免难过,但他心里清楚,“用民乐还是用洋声并无差异,重要的是哪种声音能一下把西游故事打进人心”。

随着电视剧的播出,“西游记音乐”犹如一股明净清醇的溪水,流入了千家万户,经久不衰,成为影视音乐艺术宝库中的传世佳作。

这个主题曲阵容,放在任何时代都是强大的。/《西游记》

喜爱的声音越来越多,许镜清那段时间经常在大街上听到很多小孩张口就唱他写的片头曲,这让他倍感欣慰。

“我听到这些就觉得比能拿多少报酬重要得多,作者就是喜欢听别人唱你的歌,这个就是最好的奖赏”。

群众的认可给了他底气,再遇到负面声音,他也能毫不动摇自己的选择:“作为音乐人,我只能说我用的是乐器,而乐器就是为人类服务的。给神话作曲,就是要新鲜到别人闻所未闻,就是要表现那种虚无缥缈的感觉,我觉得我做到了,这就足够了。如果让我去写管乐,也不是说不可以写,那就不是现在这个音乐了,那就传不到现在了。”

在豆瓣上,86版《西游记》常年稳定占据高分华语剧集榜的第三名。观众在其页面留下的短评过万条,其中不少都在赞叹“那首超赞的上世纪八十年代合成器disco金曲”。

直至1987年年底,他为25集《西游记》共创作了上百段配乐和十多首歌曲,从序曲《云宫迅音》到插曲《女儿情》《猪八戒背媳妇》,再到片尾曲《敢问路在何方》,一人撑起了86版《西游记》的“仙乐世界”。

随着“西游记音乐”不断被传唱,如今年青一代的网友开始称他为“中国电音之父”,或是“电声鼻祖”。

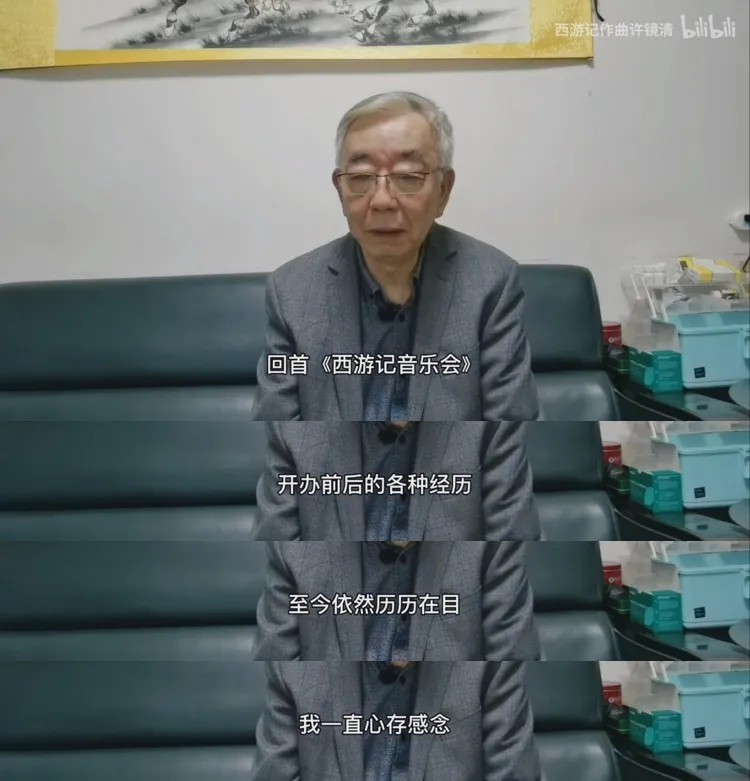

时隔40年听到这些称号,眼前的白发老人发出了爽朗的笑声,“其实我当时根本不懂电声,我用的电声谁都可以用,但是你脑子里得有个需求。音乐创作用什么乐器编配并不重要,重要的是,这些乐器发出的声音能表达歌曲的主题、能体现作曲者创作的韵味。合成器不会给你创造旋律,那是人的大脑创造出来的。”

宇宙的弦外之音

许镜清从小就喜欢音乐,但他自嘲道:“可惜上天没给我一个好嗓子”。

“我不会唱,但好音我一下就能听出来。我脑子里头有,而且我能体会好的音乐。我上中学的时候,就有一种感觉,我经常流着眼泪在听音乐”。

他一旁的助手忍不住补充道,自己在不同时期听《西游记》里情绪丰富的配乐,也常常为之动情。

“‘西游记音乐’有柔情似水的,有诙谐滑稽的,有振奋人心的……我们人生走过来的这个过程里面,真的是每个不同的阶段,都可以从中获得不一样的感受。

2016年,我们在人民大会堂众筹举办《西游记主题音乐会》,其间经历了很多艰难困苦。那段时间,我每天中午都要听‘西游记音乐’,经常泪流满面,心中各种酸甜苦辣随着音乐迸发出来。

所以我认为,尽管许老师不一定懂得演奏各种乐器,但他绝对是一位对旋律极其敏感,对音色辨析度极高的作曲家”。

年近八旬的许镜清老师如今依然坚持一线创作,同时也会关注时下最新的技术发展,并始终站在创作者的角度积极地看待它们的出现。

“现在乐器越来越进步,现在的科学让它变得更多样化,我是这么想的,乐器的复杂化使作曲的人越来越简单”。

这里的简单并不是指将一切交给人工智能,创作者就可以两手一摊;而是说创作过程会越来越轻松,许多从前看起来不切实际的想法都能逐渐得以实现。

一年前,一家致力于制作VR电影和体验的法国工作室Atlas V找到5位名导演,让他们谈一些没有机会实现的电影的故事。

访谈过程中使用动态捕捉技术,并且利用动画让访问场景重现,再将用VR技术实现的回忆情节或是剧本构想结合到场景里。

这个系列被称为《大师狂想曲》,第二集的主角是台湾导演蔡明亮,蔡导说他没有拍过童年,此前也认为拍不出来。

梦境般的绵延感无法与任何实景相嵌,如今借助VR终于得以将主体意识自由还原及呈现。

时隔不久,河南春晚的舞台上,原本定格在博物馆陈列柜中的14位唐朝少女,忽然动了起来,在虚拟的博物馆场景中嬉戏打闹。

这场《唐宫夜宴》运用了5G+AR等新技术,在二次创作、数字合成、融媒体传播等手段的创新下,将虚拟场景与真人演绎有机交融,展现出一场“鬓云欲度香腮雪,衣香袂影是盛唐”的博物馆奇妙夜。

从传统脱壳的优秀艺术作品,永远能抓住观众的心。/《唐宫夜宴》

如今,“元宇宙”风靡一时,现实的地理距离被无限弥合,不同角落的人们及时感应着技术的迅猛变化。

不论是个人的情感抒发,或是民族的文化传承,都可以找到合适的工具得以更好地表达。

正如多媒体艺术家田晓磊所说:“艺术一直是伴随科技阶梯状成长的,从古人类用石头在洞穴涂画,到化学颜料,到摄影术,到电脑,到互联网,到人工智能,技术每一次都把走进死胡同的艺术带到新的天地。

而艺术家的重要精神就是探索和创造,这和科技是一样的,这个时代科技和艺术会更加紧密地相互跨界、相互影响。我觉得新媒体更应不断刷新认知结构,保持对新事物好奇的态度,失去了好奇心人就变老了。”

今年4月,《王者荣耀》的一支年轻团队带着好奇心,对《云宫迅音》进行了改编。

团队中有人想到过去许镜清老师大胆采用彼时最新的合成电音激发了人们对“天宫”的想象,那在航天科技高度发展的今天,能否让真正来自宇宙的声音呼应神话、致敬演绎《云宫迅音》呢?

听完提议,同事们都说好——听起来很好,却不知道怎么做。但他们没有就此放弃,而是决定继续探索下去,因为如果所有人一听就知道怎么做,只能说明这本身是一个不足以打动人心的创意。

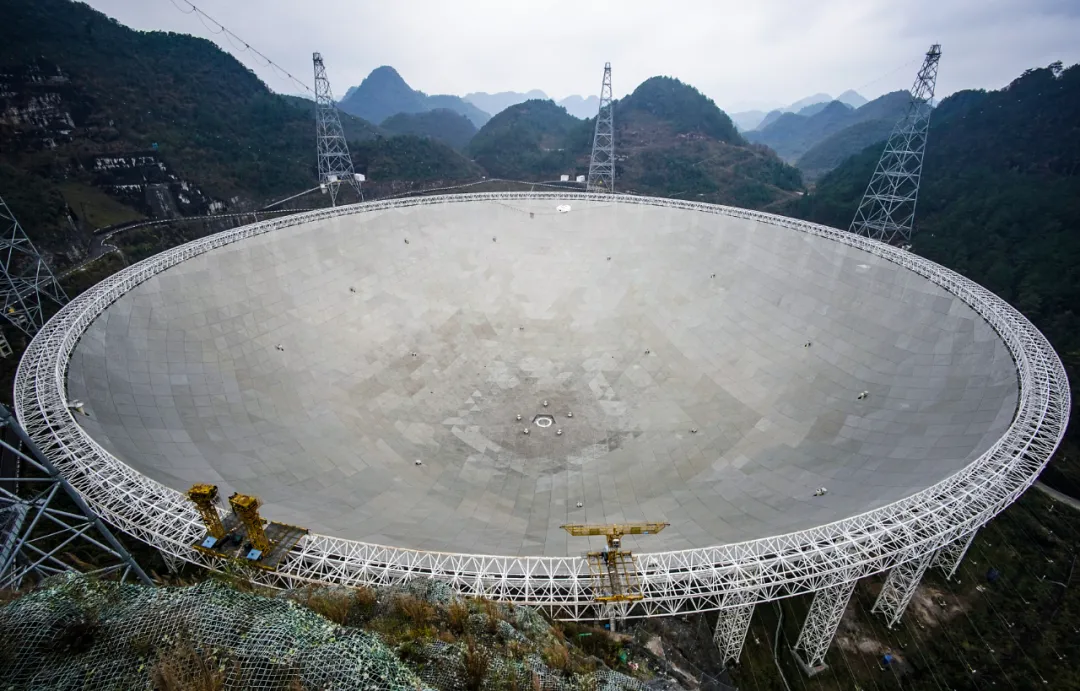

搜索了大量资料后,他们得知中国天眼这些年来一直在采集脉冲星的信号,而这种信号恰好可以转化成人类能够听到的声音。

中国天眼。/视觉中国

怀着忐忑的心情,他们找到国家天文台,对方十分乐见公众对天文感兴趣的方式,还打趣地点评说“脑洞还蛮大的”。

与中国天眼达成合作共识后,《王者荣耀》团队在中国天眼已有的脉冲信号库中,找到了1986(86版《西游记》开播年份)、5(师徒五人)、81(九九八十一难)等象征《西游记》的数字,并截取了这些数字对应的脉冲星音频,融入到《云宫迅音》中。

点开最新版《王者荣耀》登录游戏的载入画面,86版《西游记》里孙悟空从石头里腾空出世的模样再次浮现,随之而来的还有改编版的《云宫迅音》。

视频加载中...

视频在B站上发布后,迅速引来了年轻用户的热议,评论中许多人感受到了祖国的强大,赞叹“传承文化也需要实力”;现代科技与传统文化相结合的温情得以实现,有位理工科女生更是自豪地表示:“这就是我想看到的联动!”

还有人联想到“西游记本身就是打破旧的、成立新的。这本身就是像人一样,一代更比一代强”。

为了达到最好的改编效果,相关项目的成员进行了多次尝试,其间也免不了遭遇波折。起初拿到这些来自宇宙的声音时,团队其实有些失望,不同于他们想象中像科幻电影一样的浩瀚风声,而是一种类似“哒哒哒”的白噪音,谈不上有多动听,直接放进曲子甚至可能会破坏音乐的可听性。

后来他们决定用这些声音来替换原曲中的鼓点,这样既不会对经典做出过大幅度的改编,又实现了相应的寓意。

这群年轻人没有扎实的航天知识,所做的改编也算不上多严密的实验,它更多是一种号召与启迪,激励着他们也像过去勇于创新的创作者们一样,挥洒想象力,去探索日常生活之外的辽远星空,谱写自己的“天宫”。

“86版《西游记》剧组在经费紧张、技术有限的情况下,依然克服重重困难打磨出这部经典剧作;许老在面对无数同行与领导的质疑时,依然凭借对音乐的一腔热爱,创新演奏形式,留下这么多传世音乐。

无论影像还是旋律,86版《西游记》都深深刻在了我们的DNA里。/《西游记》

如果说‘西游精神’打动了几代国人,那主创老师的坚持与创新精神则是所有创作者的榜样。我们也想将这种精神贯彻下去。在时光洪流的冲刷下,86版《西游记》总会离我们越来越远,但过去人们对待创作的态度与敬意不该被忘记。”

以科技重塑经典艺术作品,是创作者对中国文化最好的致敬。师徒四人不会永远停留在吴承恩的纸页上,也不会永远停留在杨洁的电视剧里。

新时代下,《王者荣耀》还想用自己的平台再为《西游记》做些什么。

做些什么呢?不如就邀请你们来峡谷,听宇宙版的《云宫迅音》,看今天的《西游记》吧。

[1]《我为西游记作曲》| 许镜清口述自传

[2]匠心传承科技赋能,让传统文化焕发新活力 | 大学生评论大赛

[3]86版《西游记》在拍孙悟空被勾魂时组用到了当时的黑科技手段 | 愚人自乐

✎作者 | 阿槑 原子

✎校对 | 凌晨

✎排版 | 麻薯

欢迎分享到朋友圈

未经许可禁止转载