黑热病电影剧情「梳理」

他不爱说话,唯有一句口头禅:“困难都是能克服的。”

作者|桑悦

编辑|孤鸽

在顾方舟女儿的回忆中,父亲是一个沉默寡言的人。每天早上她起床上学时,父亲总在专心伏案工作,若有要告知家人的事情,会提前写好字条。他不爱说话,唯有一句口头禅:“困难都是能克服的。”

这句话成了系列短剧《理想照耀中国》之《希望的方舟》的题眼,当脊髓灰质炎疫苗研发遇阻时,上级打来电话询问,顾方舟只说了一句话:“请领导放心,困难都是能克服的。”

顾方舟,中国病毒学研究之父,他有个更亲切的名字——“糖丸爷爷”,是无数孩子心目中的英雄。

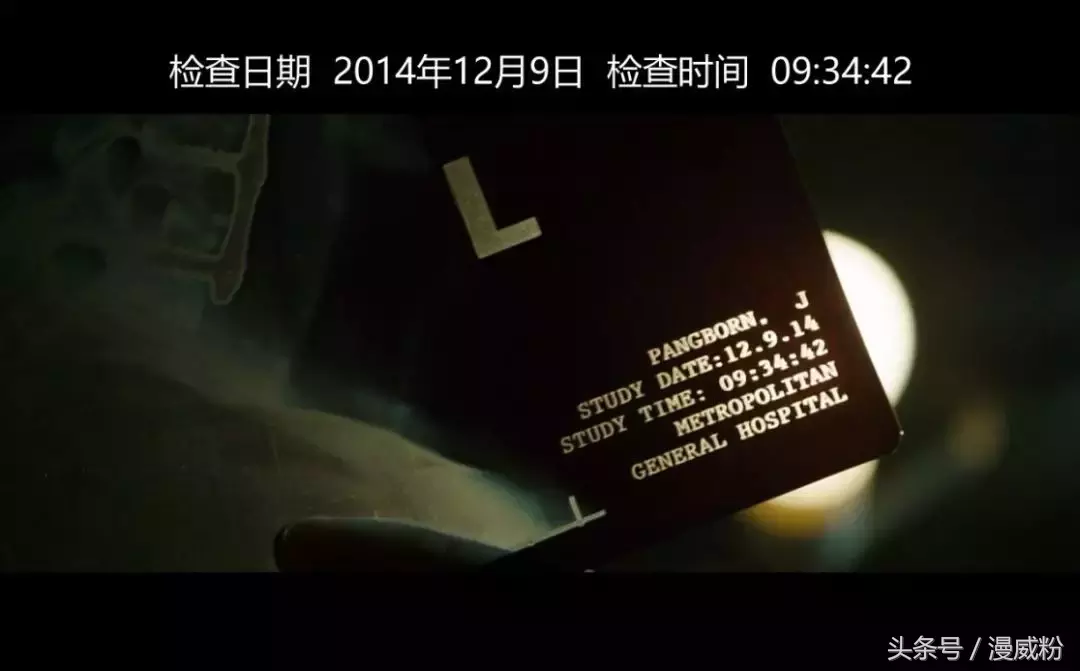

1926年,他出生于时局动荡的上海,四岁时,父亲顾国光在一艘非洲来的货轮上做外勤,因虫子叮咬感染黑热病离世,原本殷实的家境急转直下。为养大几个孩子,母亲周瑶琴前往天津英租界做职业助产士,虽日夜工作,仍收入微博,更要受租界警察勒索,她对顾方舟说:“儿子,你要好好读书,要争气。长大了,你要当医生。当医生不求人。”

1937年,“七七事变”爆发,日军占领天津时,顾方舟正在读初中。他和同学每天拿着通行证去上学,出入关卡处日本兵端着机枪,逼着他们向太阳旗行礼,他们不愿意便遭到殴打。读书时期,顾方舟受尽了亡国奴的屈辱,也坚定了学医救国信念。

1944年,顾方舟考入北京大学医学院,并于1948年入党。他原本想当外科医生救人,但公共卫生专家严镜清的课改变了他的想法。课堂上,严镜清提起中国公共卫生事业总是红了眼眶。顾方舟得知,由于恶劣的公共卫生环境,每年有600多万中国人因天花、鼠疫等传染病死亡。

顾方舟被震撼了。毕业后,他没有选择做待遇优厚的外科医生,反而去了卫生研究所。有同学不理解,他说:“做一名医生一年才能救多少人?从事公共卫生能救更多人。”

他先是在大连卫生研究所从事痢疾研究,抗美援朝战争爆发后,又前往中朝边界进行伤员痢疾防治。1951年,顾方舟被派往苏联医学科学院病毒研究所学习。这一批学生共有375人,周总理在欢送宴上嘱咐他们好好学习,新中国势必要与落后的公关卫生状况、恶劣的传染病决一死战。

1955年,顾方舟学成归来,正赶上了一场席卷全中国的传染病暴发——脊髓灰质炎。这个俗称“小儿麻痹”的传染病最初在江苏南通暴发,随后蔓延到全国各地。患病的孩子会突然瘫痪,重者死亡,轻则四肢骨骼扭曲,终身残疾,无药可治。一时间,恐慌的情绪笼罩全国,家家门窗紧闭,父母将孩子关在家中,患儿家属更是陷入绝望。

顾方舟亲身体会过这种绝望。他遇见过一位母亲千里迢迢背着孩子来到病毒研究所求救,但他却无力回应这份期待,只能眼睁睁地看着这位母亲绝望离去。

一种使命感激励着顾方舟。1957年,他通过猴肾细胞培养法分离出了脊髓灰质炎病毒,继而被派往苏联,考察已经取得成功灭活疫苗生产研发工艺。然而考察归来后,顾方舟却做了一个惊人的决定——不走苏联的“死疫苗”路子。

《希望的方舟》就是围绕这个决定引发的不解展开的。剧中学生向顾方舟提出疑问:“外国专家都用死疫苗,为什么您一定坚持研发活疫苗?”这是那个时代许多人的看法。在当时,脊灰疫苗有两种研发方向,分别为死疫苗与活疫苗。苏联、美国均采用死疫苗方向,并取得了成功。顾方舟要走“活疫苗”路子,面临着未知的风险。

但“死疫苗”有其致命缺陷——无法阻断病毒传播,且需要连打三针,每针价格高达10美元,根本不是当时中国老百姓所能承受得起的。顾方舟明白,要让全中国孩子彻底远离脊灰病毒,必须以成本低廉的“活疫苗”为研发方向。

但活疫苗真的能成功吗?当时世界上还没有先例,活疫苗进入人体后是否会引起小儿麻痹症,也存在广泛争议。

1959年12月,顾方舟担任脊灰活疫苗研究协作组组长,由于需要猴子实验,他带领团队前往云南昆明。在一片荒地上,他们自己动手,一砖一瓦搭建起疫苗生产基地,克服各种困难完成了第一批脊髓灰质炎疫苗研制。在临床实验阶段,他和同事们冒着瘫痪风险,毫不犹豫带头喝下疫苗溶液,成为了第一批人体试验者。

1960年12月,首批500万人份疫苗生产成功,运往全国各地,但在推广上出现了问题。许多地方缺乏冷藏设备,而孩子们也受不了味道古怪的疫苗溶液,有时会直接吐出,造成浪费。顾方舟想到了孩子们爱吃的糖丸,经过一年多的实验研究后,他将疫苗溶液做成孩子们爱吃的甜味、奶香味的糖丸模样。

“糖丸”从此传遍了中国大地。自1964年起,脊髓灰质炎病发率逐年下降,中国孩子们的脑海中有一份共同记忆:在疫苗站服下一粒甜甜的糖丸。

2000年7月11日,经世卫组织认证,中国彻底消灭了脊髓灰质炎,74岁的顾方舟在现场的报告书上签下名字。为了这一天,他奋斗了四十多年。

顾方舟于2019年1月逝世,享年92岁。临终前,他说:“我一生做了一件事,值得……值得……孩子们快快长大,报效祖国。”

对话王为:从一个人身上看到一代人的精神

有关顾方舟还有一个流传甚广的故事。在活疫苗研发的最后阶段,顾方舟为测试儿童服用疫苗后是否有不良反应,让不满一岁的儿子成为了第一个试验者,“我不给自己的孩子吃,让别人的孩子吃,太不仗义。”

《希望的方舟》导演王为很自然地想将这个故事放在片中。但当他询问顾方舟女儿时,对方却不愿提及。他感到不解,后来才弄明白,原来女儿觉得这件事太过于宣传父亲顾方舟一个人的牺牲。在那个年代,顾方舟的同事们,所有的疫苗研发人员,都有这份献身精神。“其实我爸爸的同事们,都试过药。现在再强调,就好像只有爸爸一个人这样做了。”

王为后来修改了剧本。在最后的成片中,疫苗需要人体试验,顾方舟提出自己试药时,同事们纷纷站出来说:“我来!”

这不是“糖丸爷爷”一个人的舍己为人,而是整整一代人的精神。

博客天下:《希望的方舟》筹备时,您去采访过顾方舟的女儿。在他女儿眼中,父亲是一个什么样的人?

王为:他女儿对她父亲的印象就是,不爱说话。她还是个小女孩的时候,早上醒了就看到爸爸在书桌上工作,直到她去上学,爸爸都不怎么管,一直在工作。如果她爸爸想说什么,比如今天有什么事,就会提前把话写个字条放在桌子上。顾方舟当年是这么一个状态,很多话都是靠写字,写给女儿来交流。

但她父亲有个口头禅。有人问他学习、工作什么事情,她爸爸总是说“困难都是能克服的”,可以说这是他的一个人生格言,无论遇到很小的一件事,还是研发疫苗那么大的难题,他总是那句话“困难都是能克服的”。

博客天下:剧中疫苗研发遇上困难,顾方舟也说了“困难都是能克服的”这句台词。

王为:是,这句话其实是顾方舟的原话。而且我们跟顾方舟的女儿聊了以后,因为顾方舟本人不爱说话,对于很多事情都是面色不惊的状态,所以我们前期跟陆毅沟通了顾方舟的状态,他在塑造这个角色的时候,也没有什么台词,很多时候都是别人去说,去讨论该怎么办,遇到困难,顾方舟总是一句,“困难都是能克服的”。

博客天下:关于如何还原那个年代的医务工作者,你对演员有什么表演上的要求吗?

王为:我当时找了一些那个年代的资料,让演员们看一看那个年代的人是怎么说话的。其实他们的语言逻辑、说话状态和现在人不一样,现在的人比较随意,那个年代的人没那么随意,甚至用咱们现在的话说都“太认真了”。他跟你说话都是特别认真,比如说“我跟你说个事儿”是真的说一件事情,不是像现在聊天的样子。

博客天下:在顾方舟的事迹中,有一个故事是他让自己的儿子成为首个儿童试验者服用疫苗。为什么这个故事,没有出现在本片中呢?

王为:这个事情是真实的,我们当时也是想拿这个故事作为一个情节点。但是我们跟家属聊了之后,他们家里不太想强调这件事,不想单独宣传他爸爸一个人付出。家属说:“其实我爸爸的同事都试过药,现在再强调这个事,就好像只有我爸爸一个人这样做了。”

我们现在觉得,拿自己儿子试药,多么大一件事。其实当时的人不是这么想的,他们觉得只是做了自己该做的事情。当时总得有人试药,顾方舟让自己儿子试药,但如果换作他身边的同事,他们也都会愿意这样做。

博客天下:最后片中有一场戏,大家都争着试药,是否与你所了解到的这种“他身边同事也都愿意试药”的情况有关?

王为:是的。当时顾方舟说:“我不是英雄,我只是做了我该做的。”其实我们现在反过来理解,那一代人都是英雄,他们做了那么大一件事,但状态非常谦卑平和。我觉得这个也是他们成为英雄非常重要的一点,也正因为他们做到了这一点,才能称得上是英雄。

就好像我们看烟花,外头最好看,但真正发火的烛心是看不到的。这些人就是专心做事,隐藏在那个看不见的点上,觉得自己只不过做了该做的,那一代人能做到这一点。