天上再见电影好看吗

西格弗里德·萨松在诗作《做梦的人》里写到:

士兵是死亡的灰色国度的公民,领不到时间给予的明日红利。

01

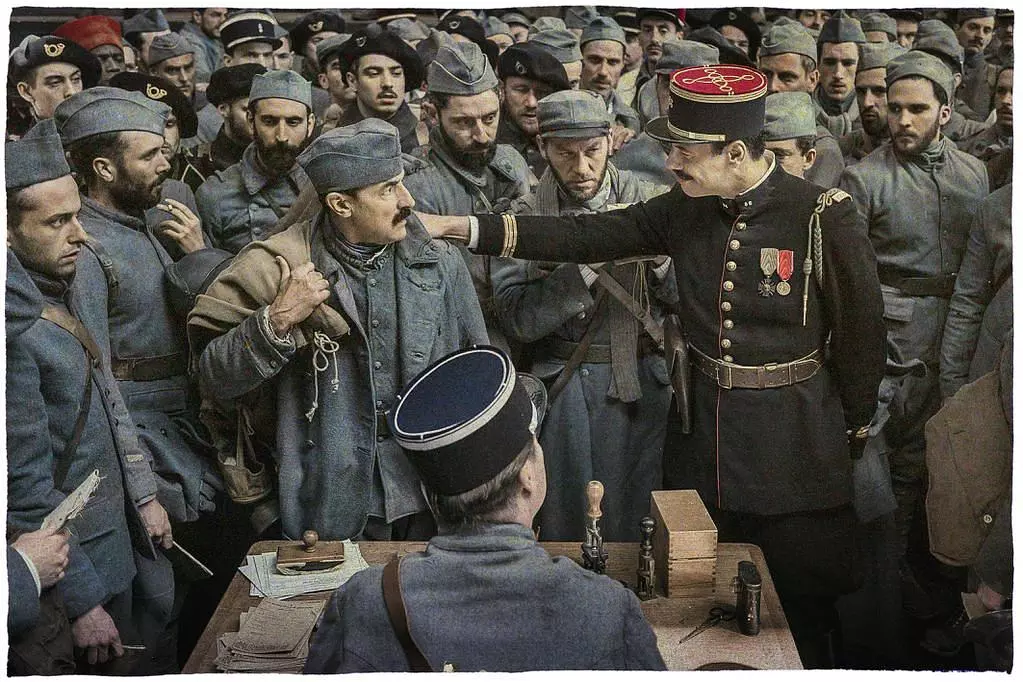

《天上再见》里虚假的烈士纪念碑、不合尺寸的棺木、好人不能复盘坏人意气扬扬保持着反讽的意味,阵亡士兵失去生命和尊重,墓碑前仿佛喷涌着愤懑与死亡的火焰。

本片叙事迅捷流畅,影像极具法式电影精致浪漫的风格。它不像某些反战题材电影那样把大量镜头对准战场白骨露野的惨烈景象,以苦情的宣泄直截了当地呼吁全人类尊重生命热爱和平;

而是聚焦于几个关系复杂的人物,将主要目光投向战后上层社会的拜金奢靡和底层社会的潦倒无助,缓慢地浸透出无力感和撕裂感,展现战争表象与本质共通的疮痍满目同战后法国社会浮世绘的一角。

02

每当战争来临,运行着的本初规则瞬间分崩离析,剩下的只有生存和输赢;当四起的狼烟在遍体鳞伤的集体世界中缓缓消散,原先的规则却难以重建,其中总有云诡波谲的变数。

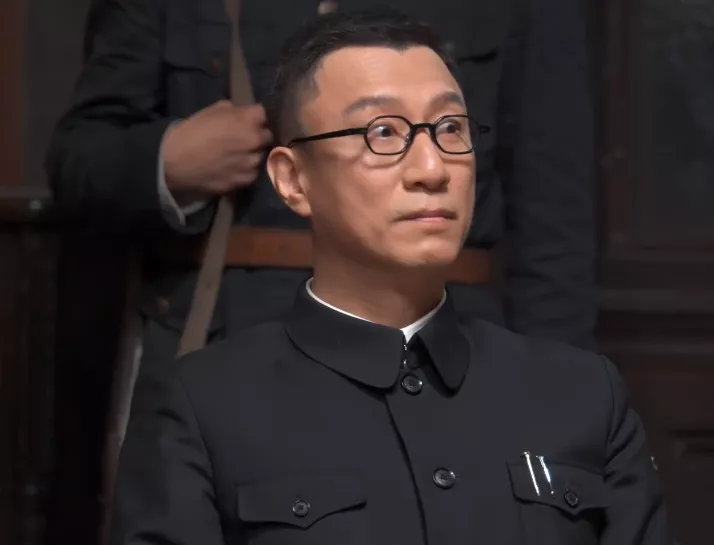

《天上再见》里的爱德华和阿尔伯特是两个饱受战争创伤的退役士兵,面对战争的始作俑者普拉戈尔上尉在战后大发死人财而青云直上时,他们战时的创伤被现实撕扯,在内心世界里不断扩大,疼痛如被切割的根根银线汇拢起来裹住那隐忍的灵魂。

影片第一个镜头是跟拍一条军犬跑进战壕的场景,视点落在战火未息的战场上,法军阵地散发着不安的气息,如同战争的真实写照一般流露出混乱与迷茫。

而第一眼看到军官普拉戈尔的时候,他的性格和心理被阿尔伯特的旁白“他喜欢战争,那是他崇尚的事”,还有命令士兵查看德军动态时朝自己人开枪故意挑起两军冲突的情节诠释得完整无遗。

被炸掉整个下巴死里逃生的爱德华,他忧郁的蓝眼睛里滚动的泪水,丧失以真面目示人勇气的辛酸,出院后依赖吗啡麻醉自我的生活……这些令人心生黯然的伤痛都与普拉戈尔的飞黄腾达形成巨大的反差。

当爱德华开始为自己设计面具,各种奇特风格的杂糅让每一张面具都成为他内心世界的一个详细投射:狞恶的面具揭示他在罅隙中与晦暗周旋、艰难生存的坎坷,妖媚滑稽的面具是对上层社会金钱至上品性的暗讽。

当爱德华戴上华美绚丽的面具,这是他向整个社会风象的暗讽与嘲弄,除却保持自身清醒不被世俗同化之外,他的伤痕也因为那精美的面具得以在纸醉金迷的派对上有了短促的遮挡,暂时抚平他心中的焦虑。

03

从爱德华的个体经历乃至潜意识出发,我们能窥见许多反战电影里被扩大或切割的伤痛,包括战争对于未来的“深久影响”——

《美国狙击手》中那个无法忘记战争带来恐惧与伤痛之感的狙击手,战时神话的声名远播无法掩盖鏖战过后个体心理的濒临崩溃与战后家庭的创伤;

《伊万的童年》中那个家破人亡自说自话的疯癫老汉,以及通过主人公伊万的梦境与现实的交叉勾勒出战争于人类文明来说的沉重打击,同时又显现战争的惨无人理;

《共同警备区》由朝韩双方士兵相互接触后产生的友好情谊发展到彼此建立的信任在针锋相对的大环境下瓦解,对政治意识形态影响下的政治立场和人性裂变作出无声的控诉;

《屠杀安魂曲》开头那个稚嫩的孩子在德军的残酷围剿和德占区腥风血雨的残酷下变成结尾处犹如老人一般沟壑纵横的脸庞……

这些电影来自不同的年代不同的国度,立足的战争背景也各有差异,但它们都不约而同地呈现出“反战”的思想内核。

04

此外,《天上再见》与芬兰电影《无名战士》对战场上那种充斥着煎熬的渺茫希望有描摹异曲同工之处:

《天上再见》中阿尔伯特在战壕里给未婚妻塞西尔写信,还有爱德华彩笔下的画,隐约透露出对战争早日结束的热切希望;

《无名战士》里一个芬兰新兵向老兵发出国家会不会因他们而变成超级大国的疑问时,老兵回答他的是“我只想活下去,活着回家,抱一抱我的漂亮妻子和两个刚学会走路的小孩。”

两部电影通过细节描绘士兵在硝烟滚滚的环境里对安定生活的漫长等待,表现出一种游离于困惑和悲悯之间的共情,把疼痛细化成“念亲”层面蔓延而出对和平的渴望,这种涉及情感层面的意识形态投向与《永别了,武器》以爱情悲剧来说明战争剥夺个人的爱情自由,摧毁一个家庭的幸福未来延伸出对战争的反思大同小异。

05

“战争的形象,是流血、痛苦和死亡。”

《天上再见》的血腥暴力却只存在于开头部分,随着爱德华出售虚假纪念碑的动机缘由逐渐深入故事同样具有吸引力。战争的形象不止浮现表面的一切,还有背后潜藏着的战后社会阶级之间的对立矛盾。

无论是《阿甘正传》里失去双腿后依赖救济金度日的丹中尉,《芳华》里身为“战斗英雄”的刘峰遭遇粗暴对待的无助,还是《天上再见》里爱德华和阿尔伯特在普拉戈尔一跃成为社会名流后的黯然失色,他们告别了战火的威胁后,又迎来社会架构内上层世界的冷眼与歧视,这是显而易见的肉体和精神上的再次伤痛。

反战电影里多少都存在着或明或暗的伤痛,那犹如天边被雨晕染开的赤红一色,总会在不经意的时刻缓缓扩散在内心世界,于是暮色四合,短时或长期失去白昼的映衬。

回观那些严肃的反战寓言,它们在现实意义上所希冀的也许就是:当关联到民族和国家的纷争都已平息的时刻,和平的曙光终将穿过层层阴霾透析光芒直抵大地。