法国蛇电影剧情「分析」

电影《蛇》

在中国电影观众一代人的记忆中,法国影片《蛇》(Le Serpent)有着特殊位置。它既不属于永恒的经典,会让人们不断回顾、重放,或被写入电影史中,具备典范意义。也不属那种代表一个时代的电影,每次播放,都会唤起一代人的集体记忆。当然,它更不是那种过目即忘的片子,如果你问1970年代以前出生的中国影迷,很多人还对这部30多年前的老片印象深刻。也许已经记不清故事情节了,但一聊起80年代令人难忘的译制片,准会有人提醒你:还有一部法国影片《蛇》。

一、“冷战”时代的国际大制作

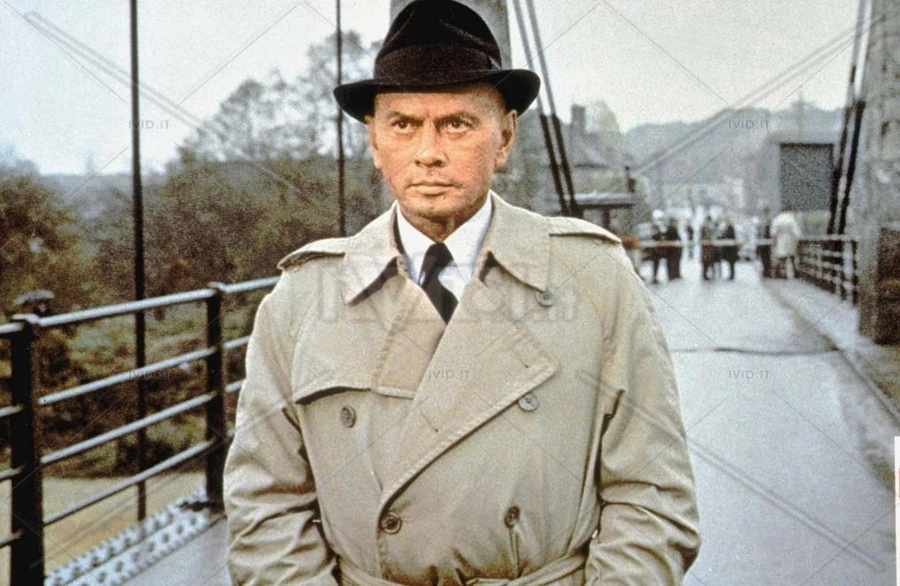

这部1973年由法国拉卜埃第公司出品的影片,在法国电影史上并没有留下浓重的一笔,相关研究资料甚少,影评也寥寥无几。它还曾改头换面进入过美国电影市场,当年在北美发行时,片名改为《从莫斯科飞来的夜间航班》(The Night Flight From Moscow)。事实上,这部影片就是为美国观众量身定做的。法国导演亨利·维纳尔(Henri Verneuil)给该片配备了强大的好莱坞明星阵容,主演亨利·方达(Henry Fonda)、尤伯莱纳(Yul Brynner)、德克·博嘉德(Dirk Bogarde),清一色当红巨星。加上饰演过著名影片《老枪》主角的法国明星菲立普·努瓦雷(Philippe Noiret),台词用法、英、德、俄四国语言,故事空间跨越苏联、法、美、英、德等政治地缘大国疆界,在当年可谓货真价实的国际化大制作。但美国影评界的反应平淡,有关《蛇》片留下的相关文字很少,我问过美国影评界的老前辈,他们对这部片子印象不深。

但它对中国观众却意义不同,1980年代初中国大陆引进《蛇》,刚一上映,就在当年很有影响的杂志《大众电影》上,以封面剧照的形式推出。1982年1月《大众电影》刊出胡思升的文章《“蛇”的启示——评法国影片“蛇”》,文章称该片对中国观众有个最大的启示:“西方间谍机关那些为普通人闻所未闻、见所未见的现代化特务手段:从测慌器到模拟发声器,从五花八门的窃听器到室内闭路电视录像装置,是会增长见识并有所启示的。我们没必要因此而草木皆兵…”[1] 显然,当年《蛇》所展示的“五花八门”间谍技术,颇让国人吃了一惊,甚至有“草木皆兵”之虞。的确,虽然《蛇》属间谍悬疑类型,却有部分影像配以大量画外音,不厌其烦地讲解美国中央情报局的测谎仪、混合录音仿声设备、金属材料分析仪、大型计算机、窃听设备、影像拼接技术、以及对世界各国媒体的监听和书报翻译,让当年观众叹为观止。影片这部分的叙事风格颇似科教片,多少偏离了整体悬疑情节的展开与推进。难怪该片在国内公开放映前,曾一度作为“内参片”,在外交、公安等政府机关内部放映。就1980年代初中国的科技水平、以及对外了解的局限,《蛇》很有些“科技含量”,也有助于增加外事知识。但应该注意,这部片子在国内观众的接受层面上,远非现代技术“博览”这单个层面所能涵盖的,它曾是意义丰富的文化事件,在“文革”与“新时期”两个阶段交替的历史节点上,它给中国观众带来了影片作者始料未及的信息。

本文先从这部法国片“原产地”出品的背景入手,分析作者“意图”与中国观众的“接受”之间,出现了怎样的“扭距”。同时,中国1980年代特殊的文化语境,又如何催生出影片原本没有的“新意”。

二、地缘政治的图解

测谎

《蛇》拍摄于“冷战”的冰点时代——1973年:第四次中东战争爆发、世界石油危机、中国试爆氢弹、苏联勃列日涅夫政权全球扩张的步伐骤然加快,插手、并遥控了阿富汗政府。法国导演亨利·维纳尔在这个寒彻刺骨的年代拍一部间谍片,想传递怎样的信息呢?《蛇》一方面丑化英国情报局,把北约防御的漏洞一股脑算在英国的账上。另一方面向美国摇动橄榄枝,承认美国在北约的领导地位,希望美国谅解法国退出北约的任性,还对法国在“冷战”中的孤立境况顾影自怜。影片所依托的历史背景是这样,法国于1966年退出北约,由于作风强硬的戴高乐总统不满美英之间的“兄弟私情”,不肯任由英美两国主宰北约。他自认法国也是世界大国,所以要求美英法三巨头齐肩共管。同时还要求一个附带条件:把法属阿尔及利亚纳入北约防御。对这个曾沦为纳粹臣仆的屈辱国家,美国对其要求置若罔闻。于是,法国决定退出北约,独立防卫,单独与华约媾和。戴高乐自主的外交姿态,与法国孤立、弱小的现实不太相称,让法国吃尽了苦头。这部影片就是当年地缘政治的生动写照:美国霸道却也仁慈,英国邪恶昭彰,片中台词竟称其为“一筐臭气熏天的烂苹果”;战败国西德受尽“凌辱”,默默地成为苏联与英国情报机关勾结阴谋的牺牲品;法国总想跃跃欲试,有所作为,但无奈国小力单,“没有本钱”(电影台词)大展宏图。电影结尾最耐人寻味,法国情报局长贝尔东(Lucien Berthon)被英国间谍害得险些丧命,最终得到CIA的体谅,他用绷带吊着受伤的胳膊,押解苏联间谍交换美国飞行员,终于为法国挣回“自由世界”正义战士的体面。

这部情节复杂、惊险、故事扑朔迷离的影片,对1980年代初的中国观众来说,实在太难消化了。毕竟中国刚刚开放,对国际政治了解有限,这么纠结的历史背景、如此微妙的国际关系,一股脑抛给与世界隔绝了几十年的中国观众,其效果当然与今天欣赏西片大不相同。一部法国片用多个语种做台词,在欧洲许多国家拍外景,演员一概用国际明星,导演的目标显然瞄准了国际电影市场。但是我敢肯定,亨利·维纳尔绝不会预料到他的片子在中国上映的盛况,也不能理解这部片子对中国观众的意义。

三、蛇的诱惑

《蛇》的叙述视点聚焦在法国情报局长贝尔东身上,一部法国政治片的主人公毕竟该是法国人,但真让人印象深刻的人物却不是他。苏联驻法使馆二等参赞弗拉索夫(Aleksey Teodorovic Vlassov)上校和美国中情局长艾伦·戴维斯(Allan Davies)才是片中亮点,是这两个人物推动了情节的跌宕起伏。电影开篇,弗拉索夫上校到巴黎奥利机场乘机回国,突然他奔入机场警察局要求政治避难。法国情报局立刻意识到一条大鱼上钩了,局长贝尔东亲自指挥审讯,欲从弗拉索夫嘴里抠出有价值的情报。但是,苏联上校不肯开口,坚持要求送他到美国驻巴黎使馆。贝尔东用尽伎俩,但无一奏效,最后感慨说:“法国没有本钱收买叛国者”。

CIA总部

镜头切换到位于华盛顿的中央情报局总部大楼,弗拉索夫上校成功骗过测谎仪,得到艾伦·戴维斯的信任。之后,他向CIA提供了大量情报,将克格勃在北约的间谍网和盘托出。但让人难以置信的是,几乎所有位居关键位置的西德将军和法国情报官都是苏联间谍。于是,北约内部调查与清洗开始了。一个个西德军方高官神秘自杀,法国情报局长贝尔东也被陷害。电影到结尾才真相大白,弗拉索夫假意叛逃,实则负有克格勃使命,与英国情报局M16高官飞利浦·博伊尔(Philip Boyle)合谋颠覆北约防御。中情局长戴维斯发现后追悔莫及,北约组织已遭重创。他所能做的,是给北约以最低廉的补偿,用弗拉索夫去交换战俘。戴维斯与受伤的贝尔东一起,目送“邪恶的”克格勃上校跨过边界,从苏联手里换回一个被俘的美国飞行员,因为曝光的苏联间谍身价所剩无几了。

影片讽喻美国1950年代的麦卡锡主义,当年共和党参议员麦卡锡疯狂地乱咬中央情报局和美国政府,指认政府内隐藏数百名共产党员,情报部门也潜伏大量苏联间谍,美国社会陷入“红色恐怖”(Red Menace)之中。1962年好莱坞拍摄《满洲候选人》(The Manchurian Candidate),把麦卡锡事件演绎成苏联渗透美国政府,操纵一位麦卡锡式的参议员,大搞政治清洗来瓦解美国政体。该片被评为百年经典之一。

《蛇》与《满洲候选人》不同之处是,这部法国片的原型,取材于发生在欧洲的间谍案,也就是1950、60年代震惊世界的菲尔比和剑桥间谍帮案。“二战”前,一帮从剑桥大学毕业的年轻人,加入了英国情报局,却心怀共产主义浪漫理想,心甘情愿为斯大林效劳。直到1960年代身份败露,剑桥间谍帮给苏联提供了大量北约绝密情报,最后才逃往莫斯科避难。电影《蛇》选取这个题材为切入点,演绎了整个北约内部斗争和两大阵营情报的“热战”。

四、“冷战”与“后冷战”间谍类型

如果与当下流行的间谍片比照,《蛇》这部“冷战”寒彻时代制作的影片颇有独到之处。例如,片中核心人物弗拉索夫虽与“后冷战”间谍形象多有相似之处:讲述他个人的信息有限,没有生动的传记背景交代,任何戏剧冲突或反转都会改变观众对其身份的认同感。例如,从叛逃到自由世界的迷途知返者,一下变成用心险恶的双料间谍,观众随着情节急转直下,转变了心里认同。但是,他又与“后冷战”谍片塑造的人物类型截然不同。“后冷战”间谍的身份从始至终游移不定,他们永远是主流社会中的“他者”,不属于任何一个国家或政治共同体。例如,美国影片《谍影重重》的主人公杰克·波恩(Jack Bourne),从一开始就失去了身份,整个情节就是寻找身份的过程。[2]“后冷战”间谍片鲜明带有反政治国家的特征,间谍类型片是由全球一体化这架巨大的引擎牵引,不断疏离观众与片中人物之间的政治认同感。在“他者”与主流之间、个人与社会之间,疏离与张力之间、“后冷战”间谍片解构了民族身份、集体认同和政治意识,虚构了个人自由与游荡者的传奇。而在“冷战”硝烟中产生的电影《蛇》中,每个虚构人物的政治身份都是确定无疑的,他们直接代表着国家主权,主要角色是美、英、法、德四国情报局长,俨然为四个大国的化身。方达饰演的美国中情局长艾伦·戴维斯与历史上的真实人物艾伦·杜勒斯(Allen Dulles)(1953年至1961年间任中情局长)谐音,片中安插在英国情报局M16中的间谍飞利浦,又与剑桥间谍帮中的菲尔比(Kim Philby)谐音,指涉明显,含沙射影。

《蛇》鲜明的特色是时代感强烈、政治意义丰富,乃至今天观赏时仍然感到“冷战”铁幕的阴霾寒凛。所以,该片首先应该定义为政治片,其风格是现实主义的。其次,才能套用间谍片类型,悬疑、惊险元素也增色不少。像《007》等许多间谍片经典一样,《蛇》的情节在一个个城市空间画面的切换中全景式展开:巴黎、华盛顿、慕尼黑、波恩、伦敦、莫斯科,但又与“后冷战”好莱坞谍片有所不同。《谍影重重》的画面总是从一个城市快速切入另一个城市,远景俯拍巴黎埃菲尔铁塔、华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、罗马古竞技场、伦敦大本钟等标志性建筑,向观众展示明信片般的风景,让人不出影院门,便可周游全世界。

《蛇》却不在旅游标志建筑上取景,而近景拍摄象征国际政治权力的建筑:爱丽舍宫、苏联驻巴黎使馆、中央情报局大楼、唐宁街10号和莫斯科红场。影像空间从不沉迷于浮光掠影式的环球旅游,却执着于用镜头勾勒“冷战”的地缘格局与权力博弈的路线图。在间谍片这一通俗类型框架内,《蛇》仍然尽量保持现实主义元素,再现“铁幕”分隔的两个世界,明争暗斗、权谋较力。也许,间谍片这个类型之所以长盛不衰,其生命力恰恰源于惊悚悬疑与现实主义两种异质元素的彼此融贯,在相互冲撞、妥协中,迸发出巨大的审美张力。

如果说间谍类型是通过空间画面的转换,来增强现实感的话,那么《蛇》对莫斯科红场这个意味深长的政治空间,影像处理上可谓匠心独运。片中“自由世界”的城市空间均以实景拍摄,而红场画面却只出现在CIA大楼的放映厅的银幕上。中情局与盟国情报官一起评估着苏联上校叛逃的虚实,现场放了一大段纪录片:赫鲁晓夫红场阅兵、勃列日涅夫主持克林姆林宫党代会。影片让观众透过两块银幕,“远距离”观看遥不可及的敌国,使观众自觉意识到电影镜头的存在:红场和克林姆林宫均已经过苏联宣传机器的精心筛选和处理。其效果是产生陌生化的疏离感:观众观看巴黎、华盛顿和伦敦时的“临场感”均荡然无存,也就无法经验到这个不可理喻的“邪恶帝国”。对苏联上校形象的处理也异曲同工,尤伯莱纳扮演的弗拉索夫只有一张冷漠、呆板的面孔,没人能看穿其内心世界。这是“冷战”时代苏联人的脸谱:只有躯壳,没有内心情感,他们冷酷、残忍,没有人性,不可理喻、不可经验。

双重银幕

五、重构世界想象的图景

虽然导演亨利·维纳尔处心积虑、以细致入微的电影语言传达着自己的理念,但在80年代初的中国影院里,其苦心未必能被理解。看惯了文革电影和第三世界影片的中国普通观众,对这部西方谍片的观感只有三个字:看不懂。仍很喜欢,因为新奇、别致,懵懂地感到《蛇》中有太多的背景知识,新兴技术和电影手段也让人眼花缭乱,是一部涵义丰富的影片,从中可以学到很多新东西,所以还想再看。

有意思的是,不久前,我在北京大学举办的“冷战谍影”电影系列活动中,放映、讲解了这部片子,年轻学子居然还觉得不易看懂,究其原因才知道“冷战”已经太遥远了。可80年代的中国观众就置身于“冷战”之中,也同样觉得“远得渺茫”。这是两种不同的“遥远”,80年代初西方距离我们那么“远”,因为中国百姓对西方世界几乎一无所知,是空间上的隔绝所造成的遥不可及。而今天,西方文化与中国社会生活“亲密接触”,距离感没有了,而“冷战”却早已过去,时间上遥远地几乎可以忘却。

还有一个地缘政治因素,“冷战”岁月里中国在美苏两极之间摇摆。一极是苏联,曾经是“老大哥”,亲如兄弟。但中苏关系交恶,突然间变为了“苏修帝国主义”,成为中国人民“当前最大的敌人”。其面目当然可憎,但多年来受苏联文艺的熏陶,情感上中国观众与苏联亲近,至少它是“可感受的”、“可认知的”。而影片《蛇》陌生化地处理了苏联形象,在接受层面上,中国与西方观众的感受不会相同。“冷战”的另一极则是美国,朝鲜战争后,美国曾是最险恶的敌人,中国人与之不共戴天。但随着中美建交、改革开放,这个敌人形象开始暧昧起来,抑或敌手、抑或伙伴。改革开放之初,中国人对美国的一切开始着迷,希望了解为什么这个年轻的国家会如此富强,然而又知之甚少。整个80年代,法国、美国、英国、日本和德国影片蜂拥涌入中国影院,电视荧屏也把西方影视作品带入千家万户。大开眼界的中国观众,如同观摩一台眼花缭乱、五彩纷呈的大戏,虽然来不及细细品味《蛇》所表现的北约各国之间的微妙关系,更无暇领会导演对法国处境尴尬的哀怨、或向美国倾诉衷肠,但其心境早被影评人胡思升一语道破:无论是否看懂,西片总“会增长见识并有所启示”。[3] “冷战”末年,中国人在观影中渐渐改变了角色认同,社会主义国家影片中的英雄失去了光环,西方影片表现的人性深入人心,并构建起未来理想的乌托邦。

间谍桥

在我的记忆里,《蛇》还给中国人的生活带来一个“副产品”,这更是导演无法预料的。自1980年代开始,中国外事部门出国人员与日俱增,随即频繁出现“叛逃”事件。每每听到机关里传达文件,说某某在巴黎或伦敦机场擅离“出国小组”叛逃,我的脑海里即出现《蛇》开始的镜头:秃头的弗拉索夫上校在巴黎奥利机场免税店买了一瓶酒,悄悄塞给店员一个纸条,然后突然冲进机场警察局,要求政治避难。我后来听说有些“叛逃”人员的行为很戏剧化,就像模仿了电影,让人感觉刺激、惊悚,苏联特工的幽灵在中国游荡。到了90年代,机关文件便修改了措辞,将“叛逃”改为“出走”,神秘感觉荡然无存。不久,“出走”的热情也没有了,国人通过合法途径“经济移民”了。而现在,短短30年内,最流行的已经是“海归”了,这段历史早淡出人们的记忆。

奥利机场叛逃

但是,“冷战”毕竟曾改变北约国家与苏联的命运,苏联解体了,两德统一了。对于今天的青年观众来说,连“苏联”和“西德”这样称谓都很陌生,更不用说了解“冷战”历史了。也许,对“冷战”的认真思考才刚刚开始。

注释:

[1] 参见胡思升:《“蛇”的启示——评法国影片“蛇”》,《大众电影》1982年01期。

[2] 参见戴锦华:《谍影重重——间谍片的文化初析》,《电影艺术》2010年01期。

[3] 参见胡思升。